Haute Vision = Alta Mira

Haute Vision = Alta Mira

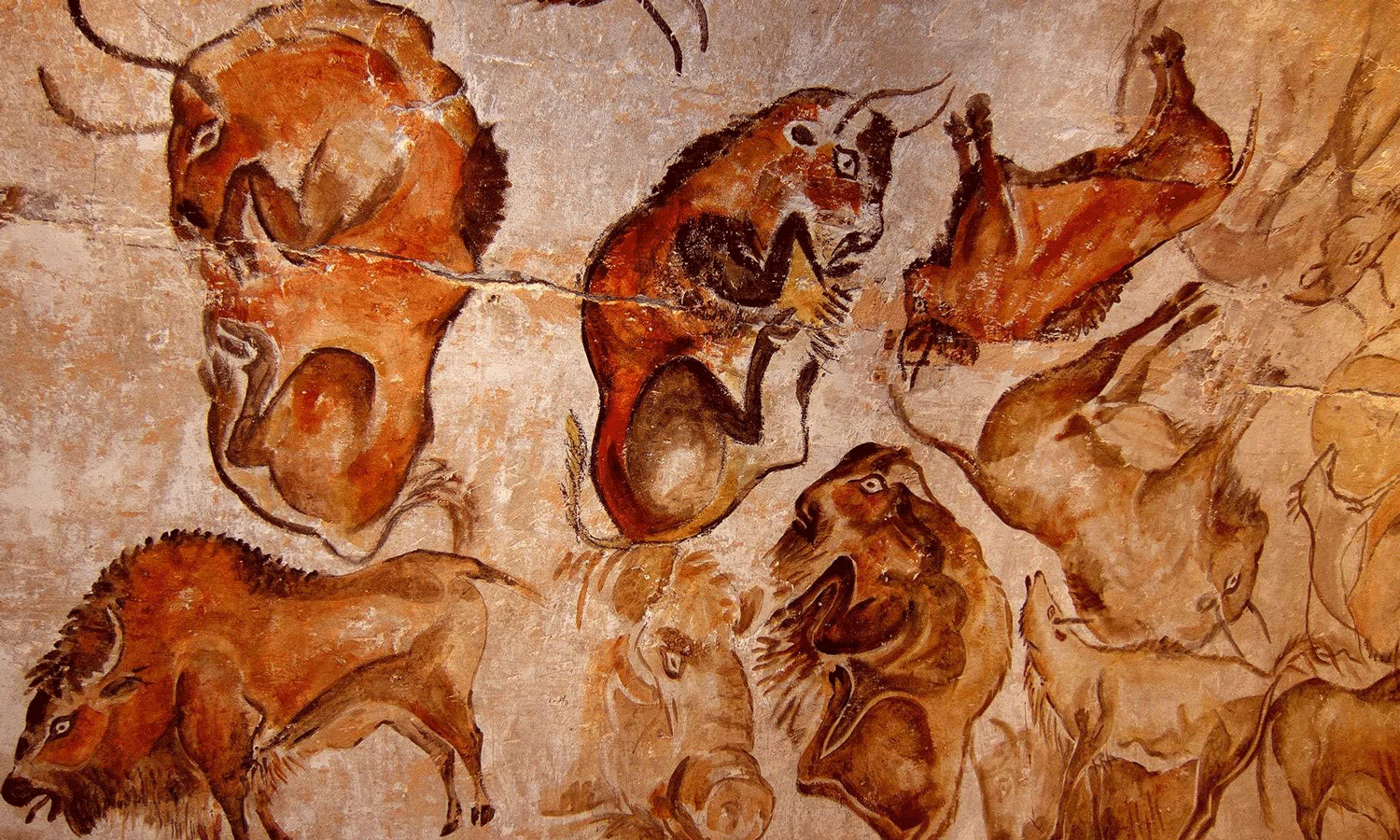

Cantabrie, nord de l’Espagne. On l’atteint après les longs silences des plateaux de Castille, lorsque la mer redevient une promesse. Elle ne s’impose pas, elle se révèle, comme une confidence oubliée. Ici, les montagnes basculent soudain vers l’Atlantique avec une noblesse sauvage, drapées de chênes moussus et de hêtres secrets.

Les vallées sont étroites, profondes, coupées de torrents qui chantent des chansons plus anciennes que l’Espagne.

On y entend parfois…

…Le murmure des siècles

La Cantabrie n’a pas d’ambition. Elle n’aspire pas à plaire, encore moins à séduire. Elle attend, immobile, le retour de ceux qui savent encore que certaines fidélités sont silencieuses, que certaines patries n’ont pas besoin de drapeau. Elle est un refuge pour les âmes anciennes. Elle est aussi un sanctuaire. Altamira.

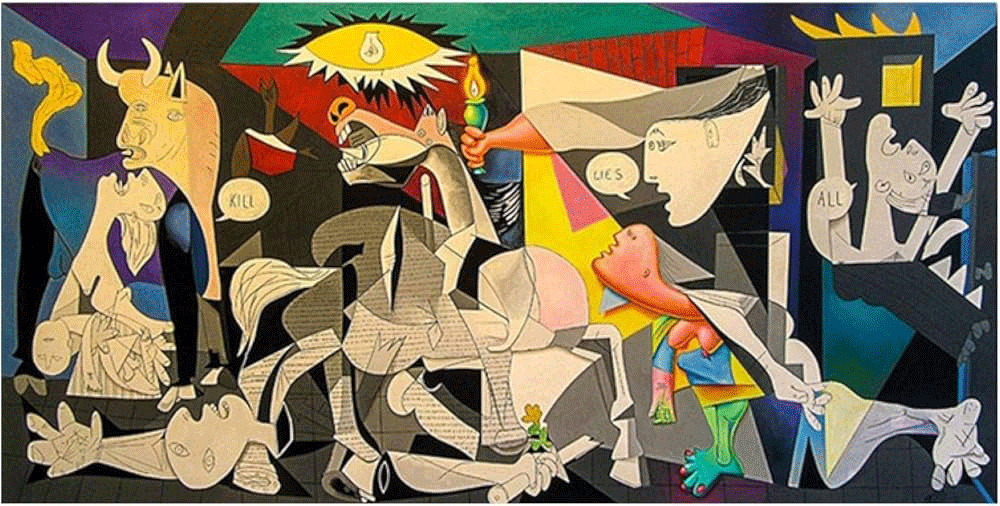

L’art rupestre a marqué les artistes. Picasso, qui aurait émis l’idée qu’après Altamira, tout était décadence, a été influencé au point de structurer ses œuvres -entre formes fragmentées et perspectives multiples- dans une approche qu’auraient pu avoir les génies d’Altamira.

Miró a explicitement revendiqué la filiation dans certaines séries. Des formes simplifiées aux couleurs vives, l’essence même de l’expression instinctive de l’artiste.

Dubuffet et son Art Brut, n’a eu de cesse de s’éloigner des conventions. Figures simplifiées là aussi, textures rugueuses, la spontanéité au bout des ongles.

La rencontre a eu lieu. Ces trois-là et beaucoup d’autres, se promenant sur la ligne du temps comme on dérive sur l’océan de la création, ont puisé à la source — la source pure et infinie de l’imagination humaine.

Dubuffet

Ce n’était pas un rêve, ni un souvenir. C’était avant, pendant, et après. La grotte respirait autour d’eux. Elle n’était plus un lieu, mais un être. Une matrice de roche, de suie, de silence. Une nef sans proue. Les murs pulsaient d’un savoir que nul ne possédait mais que tous sentaient.

Ils étaient là -les hommes des origines, et les hommes à venir. Ils ne s’étaient jamais rencontrés, et pourtant, ils travaillaient ensemble. Leurs gestes se répondaient à travers la pierre et les siècles. Leurs souffles se mélangeaient.

Dubuffet, mains calleuses, doigts noircis, frottait la paroi avec une rage méticuleuse. Il cherchait dans la roche la forme impure, celle que l’esprit ne corrige pas. À ses côtés, un jeune homme préhistorique traçait une spirale avec du sang dilué, la jeune fille qui l’accompagnait le regardait faire, le regard perdu dans une transe primitive.

Ils ne parlaient pas, mais quelque chose passait entre eux -une pensée brute, directe, sans langage. Comme une vibration, une certitude intérieure.

« Pas besoin de style, pensa Dubuffet. Le style est un mensonge. Ce que je veux, c’est l’os derrière la peau ».

La jeune fille leur sourit. Elle comprenait. Elle avait vu des choses semblables dans la grotte intérieure, celle que l’on traverse les yeux clos.

Picasso

Plus loin, Picasso errait entre deux parois, les mains tendues comme un aveugle, sentant les courbes de la pierre. Il reconnaissait ici une croupe, là une corne, plus loin une menace, ailleurs un appel. Il s’emplissait de l’évidence d’une âme collective présente. Tout était déjà là, il n’avait qu’à suivre.

Un bison géant apparaissait, né du relief, souligné par une traînée d’ocre qu’il avait déposée, non sans trembler. Mais ce tremblement, il le savait, était le cœur même du miracle.

Et alors, quelque chose se passa : le plafond de la grotte se fendit, sans bruit. Un éclat blanc, une lumière d’autrefois, traversa l’espace. Picasso vit Guernica, non pas comme une toile qu’il peindrait, mais comme une prophétie qu’il avait déjà laissée ici, au fond du monde.

Il prit un tesson de silex, il grava un œil ouvert, large, sans paupière. « Ce sera vu, dit-il. Mais pas maintenant. Ni ici ».

Et il s’effaça.

Miró

Miró, quant à lui, ne peignait pas encore. Il dormait, ou méditait, ou flottait. Il n’avait pas besoin de formes. Il sentait les énergies passer. Chaque peinture rupestre lui paraissait être un glyphe vivant, une lettre issue d’un alphabet cosmique. Il touchait la paroi et y entendait battre une rythmique primitive -la pulsation du monde avant le Verbe.

Un enfant des âges farouches s’approcha de lui et tendit le bâton qu’il tenait pour lui appuyer sur le torse. « Écoute », lui dit-il.

Alors Miró vit des signes : les constellations, les croix, les spirales, les sabots. Il comprit que l’art n’était pas représentation, mais invocation. Il comprit que peindre, c’était appeler le réel à se montrer autrement, unir les réalités. Il vit un soleil rouge dans le noir, et un chien dressé au bord d’un précipice.

« Je t’ai vu dans mes rêves, souffla-t-il à l’enfant. Tu es le premier des calligraphes ». L’enfant ne répondit pas. Il s’éloigna, redevenant ombre.

Tout était mêlé. Les pigments du Paléolithique devenaient des encres de Chine, des bombes aérosols, des encres industrielles. Les murs de la grotte se froissaient parfois comme une feuille de papier, devenaient d’autres fois un écran numérique. Mais toujours, le geste revenait. Toujours, la main humaine traçait.

Et dans ce sanctuaire où le temps était un cercle, les leçons passaient de main en main, de rêve en rêve.

Le feu vacillait. Pas un feu de chaleur. Un feu de mémoire.

Et ils comprirent tous -les anciens et les modernes- que créer n’est jamais une invention, mais une transmission. Un passage. Une fulgurance. Quelque chose de plus vaste qui utilisait les corps pour dire. Quelque chose que ni la mort, ni le silence, ni l’oubli ne pouvaient effacer.

Le siècle des galeries

Le vingtième siècle vrombissait. Les bombes tombaient, les idées se crispaient, les musées se remplissaient de murs blancs et de silence. Mais certains murs chuchotaient encore.

Paris, 1937. « Guernica » est suspendu comme un linceul tendu sur le monde. Picasso regarde la foule défiler. Il voit les sourcils froncés, entend les explications, lit les catalogues, écoute les journalistes. Personne ne voit l’ombre du bison. Personne ne sent l’odeur du suif brûlé. Lui, si.

Car il sait -ce tableau ne vient pas de lui. Il est né bien avant. À Altamira. À Lascaux, Cosquer ou Chauvet. Dans un murmure. Il est revenu par sa main, mais ce n’est pas sa propriété. Il est une voix qui l’a laissé s’incarner.

Et certains soirs, seul dans son atelier, il sent sous la toile le relief bosselé d’une grotte. Il se souvient -ou bien il anticipe- qu’il a peint un œil ouvert sur la paroi, il y a trente mille ans, et que ce même œil regarde aujourd’hui les foules modernes.

À Palma

À Palma de Majorque, Miró s’éveille en sursaut. Il dessine des signes dans le vide. Ils viennent d’eux-mêmes, comme dictés depuis l’intérieur. Il en reconnaît certains, ils les a vus dans la poussière d’une caverne, ou dans le rêve d’un enfant peintre.

Son pinceau flotte, il ne peint pas des formes, il réveille des présences.

Ses tableaux sont des grottes ouvertes à la verticale.

Dubuffet, dans son atelier de Vence, macule des toiles de terre, de sable, de salive. Il racle, il gratte, il détruit. Il sent, parfois, que les murs l’observent. Il entend le rire rauque d’un homme couvert de peaux, venu de si loin, si proche.

Parfois même, dans un geste de rage, il trace un trait…et s’arrête net. Il reconnaît ce trait. Il l’a vu avant, dans la grotte. Ou peut-être qu’il y a mis -sans s’en rendre compte. Il ne sait plus. Et cela le ravit.

Ils sont tous là, encore. Chaque fois qu’un œil s’ouvre sans filtre. Chaque fois qu’un geste surgit sans raison. Chaque fois que l’on peint comme on prie : sans attente, mais avec feu.

Et le temps, doucement, se recourbe.

Le cercle des ombres

Il n’y a plus de maintenant. Plus de jadis. Seulement une lumière vacillante et le souffle d’un monde suspendu. Dans un espace qui n’existe que lorsqu’on ferme les yeux, ils sont réunis.

Picasso, Miró, Dubuffet. Et les anonymes de l’aube humaine.

Ils ne se saluent pas, ils n’en ont pas besoin. Ils ont peint ensemble mille fois, dans mille temps différents. Autour d’eux, les parois sont pleines d’empreintes anciennes et à venir. Certaines sont déjà effacées. D’autres n’ont pas encore été dessinées. Mais toutes sont là, dans le ventre de la grotte-monde.

« Tout ce que nous avons créé venait de vous », dit Dubuffet à un vieux peintre aux yeux rouges d’ocre.

— Non, répond l’homme, tout ce que vous avez créé, vous l’avez ramené ».

Un œil encore

Picasso se lève, le front brillant. Il sort de sa poche un crayon graphite. Il le tend à un enfant, recouvert d’argile, vêtu d’une peau de bête. L’enfant le prend, l’observe comme un silex du futur. Et il trace -un œil encore. Un œil qui voit trop. Un œil blessé.

Miró sourit. Il contemple une fresque que personne n’a encore peinte. Il y reconnaît les formes de demain. Il tend la main, sans toucher. Il sait que ce dessin apparaîtra, quelque part, dans un rêve d’artiste ou sur le mur d’un vaisseau d’Hyperborée.

Le feu central monte, lentement. Il ne brûle pas, il éclaire le dedans. C’est le feu du besoin de créer. Celui qui transcende la peur, la faim, l’oubli. Celui qui fait d’un homme un lien entre les mondes. Celui qui dit, sans mots : je suis vivant, je vois, je ressens, et j’aimerais que cela reste.

Alors les artistes se lèvent. Ils ne sont plus des noms. Ils sont des instruments, des relais, des clairvoyants. Et au fond de la grotte, quelque chose recommence à battre. Pas un cœur, un rythme. Celui de l’humanité. Celui qui dessine pour survivre, créé pour comprendre, trace pour transmettre.

L’archéologie secrète

- Bosnie : la pyramide du Soleil

- Bosnie : l’affaire Osmanagic

- Bosnie : découvertes pyramidales

- Bosnie : tunnel de Ravne

- Le mercure de Teotihuacan

- Pyramides en ciment ?

- Crop circles du Wiltshire

- Le Triangle des Bermudes

- Mer du Diable, Japon

- Les monts Thabor

- L’affaire Altamira

- Altamira : haute vision

- Elle et la grotte peinte

- Pech Merle

- Maputo, l’Afrique éternelle