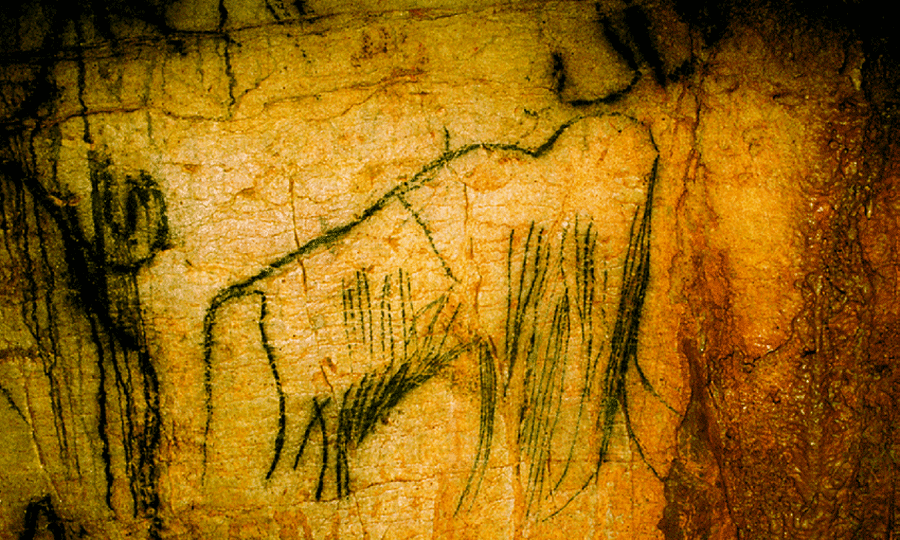

Je n’ai pas vu les chevaux d’abord. C’est eux qui m’ont vu. Par la fente de lumière dans le couloir, par la torche grasse de mes pensées encore civilisées, ils se sont approchés. Et sans comprendre, j’ai compris que les points n’étaient pas des signes, mais des battements. Ils battaient, oui ! Comme un cœur ou une mémoire. Chaque point, un souffle. Pas une écriture. Une percussion.

J’ai levé la main vers la paroi, comme un enfant lève la main vers un visage. Ma paume y aurait tenu tout entière dans l’ombre d’une autre, laissée là, il y a vingt-cinq mille ans. Une main soufflée, une empreinte de feu. Un fil de lumière.

Celui-là -homme ou femme-, ceux-là -hommes ou femmes- ne peignaient pas pour l’Histoire, mais pour que cela tienne, que cela dure au moins une nuit, dans la caverne noire du monde. Et moi, idiot d’un autre âge, je suis venu avec mes grilles, mes codes, mes analyses.

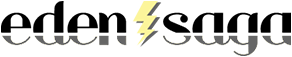

J’ai laissé tomber mes outils. Immobile, j’ai attendu. J’ai appelé. Pas de guide, pas de commentaire. On ne visite pas un sanctuaire, on s’y rend. On ne regarde pas une grotte, on s’y recueille. Le silence est encore plus vaste que la roche, les couloirs semblent s’enfoncer comme des veines dans un corps mortel.

C’est le ventre de la terre, je suis son battement. Ce n’est pas une fresque, c’est une poursuite. Un moment arraché à l’effacement. Le cheval tacheté me regarde comme un frère oublié. Je sens dans mes doigts le besoin de continuer le geste. Pas de le comprendre. De le reprendre.

Peut-être que c’est ça, l’héritage : la transmission d’une nécessité qui ne dit pas son nom. Un artiste ne parle pas à un autre. Il lui donne le silence où recommencer.

Le cheval n’a pas l’air peint. Il est là. Vif dans ses millénaires suspendus, un souffle retenu l’anime encore – lui et ses frères. Ce n’est pourtant pas leur forme qui m’atteint. Ni cette insolente élégance, le contour d’une noirceur si pure qu’elle semble venir d’un feu qui ne peut plus exister. Ce qui m’atteint, ce sont les points.

Ces petits cercles ocres, ronds, posés comme une pluie volontaire sur la prairie de l’oubli, ne sont ni décoratifs, ni réalistes. Ils sont sur les flancs des chevaux mais aussi ailleurs. Ils ne disent rien. Et c’est pour ça qu’ils m’ont parlé.

Ils sont en suspens.

Ces points… longtemps, on les a crus utilitaires, on a voulu leur donner une fonction, une logique, un rôle. Marque d’un clan, trace d’un rite. Peut-être avaient-ils tout cela, peut-être n’avaient-ils que cela.

Peut-être pas.

Je les vois autrement, aujourd’hui. Je les vois comme nos points de suspension, ceux qu’on sème quand les mots ne suffisent pas, quand il ,faut laisser la place à ce que l’on ignore, à ce qui déborde, à ce qui palpite encore.

C’est là que j’ai cru comprendre. Ce cheval n’était pas un message, c’était une main tendue, comme celle sur la paroi, à la fois si proche et si lointaine, émouvante et fragile, mais surtout affirmée et consciente. Ils sont l’appel à l’imaginaire, pas le verrou du sens. Ils disent :

« Et toi, que vois-tu ? »

Ils tendent la main, sans serrer la tienne. Et dans cette distance, dans ce presque-contact, naît quelque chose d’inouï : la conscience d’une fraternité à travers le temps. C’était une invitation, non pas à comprendre, mais à imaginer, répondre, transmettre. Non pas un savoir, mais une flamme.

J’étais là, devant ces points, porteur de mon époque pleine de bruits, de techniques, d’écoles et d’orgueil, face à cette œuvre sans nom, sans propriété, sans légende. J’étais face à l’insurpassable, ce que d’aucuns nommeraient talent ou génie pour cataloguer. Les parois froides me semblaient tièdes pourtant tant elles réchauffèrent mon cœur, comme si elles gardaient au fond d’elles par-delà les millénaires la chaleur du geste ancien.

Ce n’est pas une peinture. C’est une transmission d’artiste, à l’aveugle, sans garantie, sans même savoir si l’autre existera un jour. Et pourtant cela a traversé. Parce que l’imaginaire est la seule chose que les siècles ne peuvent dissoudre. L’imaginaire ne meurt pas. Il se cache, il attend, et, parfois, il appelle. Ce n’est pas une scène figée. C’est un théâtre sans rideaux, un murmure entre deux feux. Le leur, celui d’avant la mémoire ; le mien, vacillant, qui cherche à raviver ce qui fut, à se souvenir de ce qui sera.

Je me tiens dans une mémoire archaïque, où mon imagination dialogue avec celle d’un être que je ne peux nommer, mais que je reconnais pourtant. L’Art -ce mot que j’hésite à écrire ici tant il semble trop net, trop policé, trop civilisé, trop dogmatisé- l’Art est peut-être cela : la projection de l’imaginaire individuel dans la matière commune du monde, pour y inscrire un passage, un besoin, une absence, un avenir.

Et à travers cela, l’Histoire se tisse. Non pas celle que l’on date et classe, mais celle que l’on sent, celle de l’Homme debout face à l’ombre, et qui peint pour que l’ombre réponde. Je ne sais pas peindre, ni même dessiner. Mais j’ai reçu. Quelque chose, comme une permission. Un souffle. Une mémoire étrangère qui s’installe en vous.

À cet instant précis, j’ai su que l’Histoire de l’Homme ne se bâtit pas avec des dates ni des conquêtes, mais avec ces moments d’art solitaires, presque égarés, où un homme se tient devant le néant et ose y déposer un signe. Ces signes, maladroits ou sublimes, ce sont eux qui tissent le grand fil. Ce sont eux qui font que nous sommes encore là, à rêver, à douter, à tracer nos propres points de suspension. Pas pour finir la phrase, mais pour dire que l’histoire continue.

Avec nous.

En ressortant de la grotte, rien n’avait changé, la paisible douceur de la forêt de chênes s’adaptait à la saison, qui répondait à celles passées, ces dizaines de milliers de saisons qui s’étaient écoulées depuis que chevaux et mains avaient embelli le sous-sol de leur message offert à la fosse commune du temps.

Mais moi, j’avais changé. Je portais en moi la charge d’un silence qui ne m’appartenait pas, mais que j’avais reconnu comme mien. Et cette charge, je le sais, je la transmettrai. D’une main à l’autre. D’un rêve à l’autre. D’un point à l’autre.

À Pech-Merle, ce jour-là, je n’ai rien appris. Mais j’ai tout reçu.

L’archéologie secrète

- Le mercure de Teotihuacan

- Pech Merle

- L’affaire Altamira

- Maputo, l’Afrique éternelle

- Bosnie : la pyramide du Soleil

- Bosnie : l’affaire Osmanagic

- Bosnie : découvertes pyramidales

- Bosnie : tunnel de Ravne

- Pyramides en ciment ?

- Etranges rochers de Fontainebleau

- Crop circles du Wiltshire

- Le Triangle des Bermudes

- Mer du Diable, Japon

- Les deux monts Thabor

- Le profond mystère des pierres

- Les pierres molles

- Les pierres qui volent