Quand la pluie crépite sur les tuiles de sa maison, rue du Gué aux Aurochs, que le vent rugit dans les platanes de l’avenue Gambetta comme une bête blessée, il s’abandonne aux songes — longs, profonds, lourds de brume et d’odeurs anciennes.

L’archéo de Maisons-Alfort

Couché dans l’incertitude orageuse, il quitte son temps sans effort, comme on franchit un seuil.

Il entend d’abord les sabots des aurochs marteler la vase du gué, il sent la lourdeur du sol détrempé sous les pas des bêtes, la tension du troupeau qui hésite, puis s’avance.

Le vieux Maisonnaishabitant de Maisons-Alfort devient autre. Il est nu sous une peau de bête, armé d’une sagaie dont la pointe luit de résine séchée. Il guette, immobile dans les roseaux, ses jambes enfoncées dans la glaise froide, le cœur calme, l’esprit clair. Il connaît cette plaine, ces bois noirs, ces eaux traîtresses où l’ombre du ciel se confond avec celle des chênes. Il les connaît parce qu’il les a toujours connus.

La Marne n’était pas alors la rivière domptée que bordent les promenades des joggeurs du dimanche. Elle était large, mouvante, imprévisible. Elle dévorait ses berges, emportait les os, rejetait des fémurs blanchis sur des grèves silencieuses. Les poissons y étaient gros comme des enfants, les silures glissaient entre les piles d’un pont romain qui n’existait pas encore, mais que César, dans le rêve, avait déjà fait bâtir.

Les siens

Il voit le feu, aussi, haut dans la nuit, dressé au sommet d’un tertre. Autour, les siens, peaux sombres et visages peints, chantaient bas des mots qu’il ne comprend pas mais dont il sent la vérité. À l’écart, toujours, se tenait un jeune chasseur, encore enfant dirait-on, mais déjà en compagnie des guerriers. Son regard transperçait plus sûrement que la plus aiguisée des pointes, avec la gravité lucide d’un sage défiant les temps à venir.

Il n’y a pas de langue ici, seulement des signes, des regards, des gestes lents et sacrés. Le monde est pur, vaste, terrible. Et pourtant, dans cette terre non encore nommée, il y a un ordre plus fort que celui des villes qui vont s’y élever.

Il se réveille souvent avant l’aube, le cœur battant, les draps froissés comme une peau d’animal jetée à la hâte. Il reste allongé, les yeux ouverts fixant le plafond, écoutant les derniers échos s’éloigner. Et lorsque le tonnerre s’éteint derrière le Fort de Charenton, il se lève, va jusqu’à la fenêtre, et regarde la rue du Gué aux Aurochs — paisible, endormie, banale. Mais il sait, lui. Il sait ce que le bitume recouvre.

Le tonnerre de Yahweh

Le tonnerre de Baal

Le tonnerre de Perun

Le tonnerre de Zeus

Le tonnerre de Ramman

Le tonnerre de Tlaloc

Le tonnerre des Cyclopes

Les maîtres du Gué

Cette nuit-là, l’orage gronde depuis l’ouest, roulant au-dessus de la Brie comme un troupeau invisible. Il s’est endormi tôt, sans dîner, le souffle des vents montant déjà des bords de Marne comme un appel. À peine ses paupières closes, le rêve l’a saisi.

Il n’était plus un vieil homme. Il était jeune, fort, le torse strié de cicatrices et de peintures d’ocre. Il était fils d’un clan sans nom, enfant d’un âge où les hommes naissent sous les étoiles et meurent au pied des chênes. Son regard perçait la brume du matin ancien.

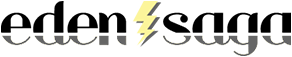

Le gué était là, large et luisant sous la lumière bleue de l’aube. Il connaissait ce lieu depuis toujours. Des générations de bêtes y passaient, chaque année, à la saison des eaux lentes. D’abord les chevreuils timides, puis les daims, puis enfin les maîtres du gué : les aurochs. Massifs, noirs, la crinière battue par le vent, les cornes taillées pour la guerre. Ils avançaient en silence, précédés de leur odeur de musc, de boue, de sang séché.

Le jeune chasseur guettait depuis la hauteur d’un arbre renversé. Son souffle était uni à celui de la terre. Il n’avait pas peur. Il faisait partie de l’instant, comme la pluie, comme le vent. Il entendait le premier sabot heurter la pierre: un son sourd, primitif, qui résonnait dans sa poitrine comme un gong. D’autres suivirent. Ils venaient. Nombreux.

Aurochs dans la brume

Les aurochs surgirent enfin, l’un après l’autre, sortant de la brume comme des navires d’un autre âge. Leurs yeux brillaient, non de peur, mais d’une conscience lourde et paisible. Ils traversaient, encore et encore, la Marne grise, ignorant les siècles à venir. Il y en avait des dizaines, peut-être des centaines. Leur passage faisait vibrer la terre. Chaque bête portait l’histoire du monde dans sa chair.

Le jeune chasseur banda lentement son arc. Il n’avait droit qu’à une seule flèche. Une seule. Il visa le flanc d’un mâle immense, puis baissa lentement son arme. Il ne pouvait pas. Pas encore. Il les regarda passer, impuissant et bouleversé. C’était trop vaste, trop beau. Le rêve était là : non pas la chasse, mais la vision !

La seule chose pire que d’être aveugle, c’est avoir la vue et pas de vision.

Un grondement sourd

Lorsqu’il se réveille, le jour pointe. Sa chambre est humide, l’air chargé d’ozone. Il va jusqu’à la cuisine, prend un verre d’eau et reste longtemps debout, pensif, dans le silence du matin.

J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des vertiges.

Il sait que c’était vrai. Que ce gué, sous l’asphalte, existe encore. Que les aurochs, dans leur gloire muette, n’étaient jamais partis.

Il se tient encore à la fenêtre, le verre d’eau à la main, lorsque le grondement s’élève, lointain, régulier. Ce n’est pas l’orage; celui-là a fui au loin, bien après Créteil. C’est autre chose. Plus sourd, plus rythmé. Le vieux Maisonnais n’a pas besoin de regarder l’heure. Il sait que la rame de 6h04 s’apprêtait à quitter la station de la ligne 8 « Maisons-Alfort-École-Vétérinaire« .

Le retour du troupeau

Ce bruit, cette vibration, il les connait mieux que quiconque. Cela monte des entrailles de la terre, passe sous les pavillons, remonte les fondations, effleure les canalisations, glisse sous le lit. Mais cette fois, il ne l’entend pas comme un simple métro. Non. Ce matin-là, encore ivre de son rêve, il reconnait la vibration pour ce qu’elle est vraiment : le retour du troupeau.

Le même grondement, le même roulement, grave, tellurique. Ce n’est plus un convoi de métal, mais une cohorte de sabots battant l’argile, un passage oublié qui tente de se souvenir de lui-même. Il entend la rame grincer, mais y perçoit les souffles rauques, les cornes qui s’entrechoquent, les cris étouffés des jeunes qui tentent de suivre.

L’ancien lit du gué

Le vieux Maisonnais ferme les yeux. Dans l’obscurité de ses paupières, les parois du tunnel se dilatent. Ce n’est plus un boyau de béton, c’est le lit ancien du gué. Les rails deviennent deux longues empreintes laissées par le passage cyclique des bêtes. Et chaque rame, chaque jour, ressuscite le rite. La ville croit avoir dompté la terre, mais la terre rit doucement, en dessous.

Le métro s’éloigne. Mais longtemps, après que le dernier wagon ait disparu vers Charenton, la vibration reste. En lui. Dans les murs. Dans les veines de la maison.

Alors il comprend pourquoi, depuis des années, il ne peut se résoudre à déménager. Pourquoi cette rue, cet endroit précis, cette bande étroite entre l’avenue du Général-Leclerc et la Marne, le tient captif. Il n’habite pas une maison. Il veille un seuil.

Il retourne enfin se coucher, le cœur calme, et s’endort sans effort. Dans son sommeil, dans un nouveau rêve, les bêtes repassent, et cette fois, il marche avec elles.

Trotte métro

La rame glisse sous terre, mais lui, dans le rêve, ne se tient pas dans un wagon. Il court à côté. Pieds nus, le torse battu de vent, ses jambes puissantes fendillent les feuilles mortes et les débris d’écorce. À sa droite, les aurochs trottent, silhouettes massives et sombres, leurs crânes balayant l’air, leurs sabots labourant un sol qu’aucune chaussée ne peut effacer.

La ligne 8, en son rêve, ne roule plus sous la ville moderne. Elle trace à fleur de terre un sillon ancien, le long du Bois de Vincennes — ce bois que le vieux Maisonnais connait bien pour y avoir joué, enfant, quand les clotûres étaient trouées et les lacs silencieux.

Le silence des bêtes

Là, entre les stations « Liberté » et « Porte de Charenton », le rêve devient combat. Ce n’est plus un passage pacifique, un simple défilé. C’est la mémoire d’un affrontement, millénaire, entre espèces, entre règnes. Les bêtes se rencontrent ici, au coude du bois, dans une clairière qui n’existe plus que la nuit, dans les interstices des trajets trop vite oubliés. Dans le Zoo voisin, le passant ému les soirs de pleine lune par le cri du Loup, ne sait pas qu’en fait, veilleurs éternels, les Loups appellent la meute à se repaître des restes de l’affrontement.

À « Liberté », il voit ainsi le regard d’un loup dressé sur une souche, le poil hérissé, la gueule entrouverte, figé dans une attente plus ancienne que les mots. Liberté, oui — mais pour qui ? Pour l’homme seul, ou pour la meute ?

L’appel aux oubliés

À « Porte de Charenton », les hommes arrivaient. Ceux venus du froid, les bras couverts de cuir, tenant des haches de pierre et des flambeaux fumeux. Ils hurlaient, se répondaient par signaux, encerclant les bêtes. Ce n’était pas la chasse, c’était un rite. La vie contre la vie.

Dans le rêve, le vieux Maisonnais hurlait avec eux. Il n’était plus lui-même, ni chasseur, ni citadin, ni veilleur. Il était la somme des mémoires du lieu, la voix du sol. Et la ligne 8, sous ses pieds, devenait un fleuve de feu, un couloir de tambours, battant l’appel aux vivants oubliés.

Puis la rame ralentit, rêvée ou réelle. Le vieux Maisonnais ouvre les yeux juste avant que le wagon n’entre dans « Daumesnil ». Il n’est pas à bord, bien sûr. Il est toujours chez lui, étendu sur le lit, le cœur battant d’une connaissance plus profonde que le langage. La rame poursuit sa route, mais lui, dans le rêve, ne voyage plus. Il flotte dans un ventre de pierre, au rythme sourd des sabots qui avaient martelé la terre bien avant les premiers pavés.

Après « Daumesnil », les parois s’élargissent encore. Paris s’ouvre. Il voit, en surimpression, les anciens marécages. Des hommes y enfoncent leurs pirogues de fortune entre les saules et les joncs, tandis que les femmes, silencieuses, tissent des filets d’ortie au bord des mares. Le métro ne passe pas ici, non. Il effleure ce qui était resté suspendu : les gestes immémoriaux, les fumées bleues, le silence des bêtes venues boire.

Le passeur du Gué

À « Reuilly-Diderot », les murs gouttent une eau vieille de mille ans. Dans cette station, il y a une crypte invisible, un sanctuaire de silex, où les chasseurs s’étaient réunis après le passage. Il voit les pierres alignées, les os blanchis rangés comme des reliques. Il comprend que la mémoire n’a jamais disparu — elle s’est juste tassée, couche après couche, sous les lignes et les plans du métro, les commerces, les écoles.

Les gens oublieront ce que tu leur as dit, ils oublieront ce que tu leur as fait, mais ils n’oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir.

À « Bastille », il s’arrête. Ce n’est plus un rêve, c’est une vision. Il est seul sur le quai, mais les arches sont pleines d’ombres. Des animaux y dorment -cerfs, ours, chevaux sauvages. Ils reposent là, sous la colonne, comme des dieux mineurs oubliés. Et parmi eux, debout, les hommes des débuts. Ils regardent le Maisonnais, sans hostilité. Ils le reconnaissent.

Car lui aussi est veilleur. Pas soldat. Pas citoyen. Mais veilleur d’un passage, gardien d’un secret. Un passeur.

Le même souffle

Et alors qu’il descend encore — car le rêve ne connait plus de limites — il sent la rame franchir « République ». Là, le monde bascule. Ce n’est plus la mémoire du gibier, ni celle des clans. C’est celle des villes. Du cri. Du tumulte.

Mais dans les galeries de République, il entend pourtant, très distinctement, le même grondement qu’à Maisons-Alfort. Le même souffle. Plus étouffé, mais toujours là. Comme un cœur qui persiste, même enseveli sous les siècles.

Le vieux Maisonnais, dans le rêve, pose sa main contre un mur carrelé. Et dans ce contact froid, il sent la chaleur ancestrale des bêtes, du sang, de la glaise. Il comprend que Paris aussi, sous les couches, porte encore les traces du gué. Il n’y a jamais eu de coupure, seulement des recouvrements.

Et lorsqu’il arrive, enfin, à « Opéra », tout change. Il émerge dans une lumière étrange, crue et dorée. Les sons modernes l’assaillent. Les voix, les klaxons, les néons. Mais il n’a pas peur.

Il traversa le hall comme un revenant. Personne ne le regarde. Il est invisible, comme tous ceux qui savent. Il monte les marches et sort à l’air libre.

Et là, dans un souffle, le rêve s’éteint. Il est à Paris. Mais le gué est en lui.

Ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Le sage enseigne par ses actes et non par ses paroles.

Bientôt la suite : Le Gué aux Aurochs (2)

Articles d’Alain Aillet

Le Gué aux Aurochs (1)

Mais quant à toi, initié aux mystères sacrés, prends confiance car divine est d’origine la race des mortels et à ceux qui savent éveiller en leur âme le divin qui y sommeille, la nature dévoile toutes choses.