Suite du Gué aux Aurochs 1

Il se réveille encore, sans hâte, sans sursaut, comme on revient d’un voyage qui ne peut pas s’écrire. Le jour est franchement levé désormais, un jour gris, bas, avec cette lumière mate des matins de plaine, quand la Marne semble hésiter à se montrer. Il reste allongé un moment, le regard perdu dans les fêlures du plafond.

Mais quelque chose l’appelle

Il se lèva sans hâte, traverse le couloir jusqu’au vieux buffet de noyer dans l’entrée. Il ouvre le tiroir du bas, celui dans lequel il ne regarde plus depuis longtemps. C’était là, il le savait. Il ne se pose même pas la question de savoir comment. Le geste est sûr, presque programmé. Une évidence venue d’un autre âge.

Sous des piles de papiers, de notices d’appareils hors d’usage, et un collier d’enfant en perles plastiques, il le trouve.

Le caillou

Un morceau de silex, pas plus grand qu’un œuf, mais taillé net, anguleux, avec des éclats comme des biseaux. Un ouvrier l’avait lancé, parmi d’autres, au-dessus de la barrière, des années plus tôt, à la fin d’une journée de chantier.

Il l’a ramassé sans trop y penser. Il l’a gardé parce qu’il avait une drôle d’allure, une forme qui semble faite exprès, une manière de tenir dans la main, dans sa main, comme si elle avait été pensée pour cela.

Il le prend. Le contact est immédiat. Ce n’est pas de la pierre, c’est une mémoire. Dans le creux de sa paume, la forme du silex épouse exactement celle de sa main. Non pas celle de l’homme moderne, mais celle d’un autre lui, plus ancien, plus essentiel. Une main calleuse, agile, nue, habituée au vent et au sang. Une main qui savait la pierre.

Il ferme les yeux

Il n’a pas de vision cette fois, pas de bêtes ni de clairières. Juste une certitude. Il l’avait tenue. Il l’avait taillée. Il avait frappé ce silex contre une autre pierre, avait soufflé sur les éclats, s’était coupé la peau du pouce. Il l’avait utilisée pour dépiauter une carcasse encore tiède, pour entailler une branche, pour survivre.

Il ne rêve plus, il se souvient.

Il rouvre les yeux. Le ciel, dehors, est couleur d’étain. Il reste là un long moment, le silex dans la main, debout dans sa maison de la rue du Gué aux Aurochs. Il sait que quelque chose vient de basculer. Ce n’est pas de la nostalgie. C’est une réintégration, un retour.

Il murmure simplement, comme on récite une prière : « Je suis de ceux qui sont restés« . Puis il glisse la pierre dans sa poche, comme un talisman, et sort marcher.

Il marche longtemps

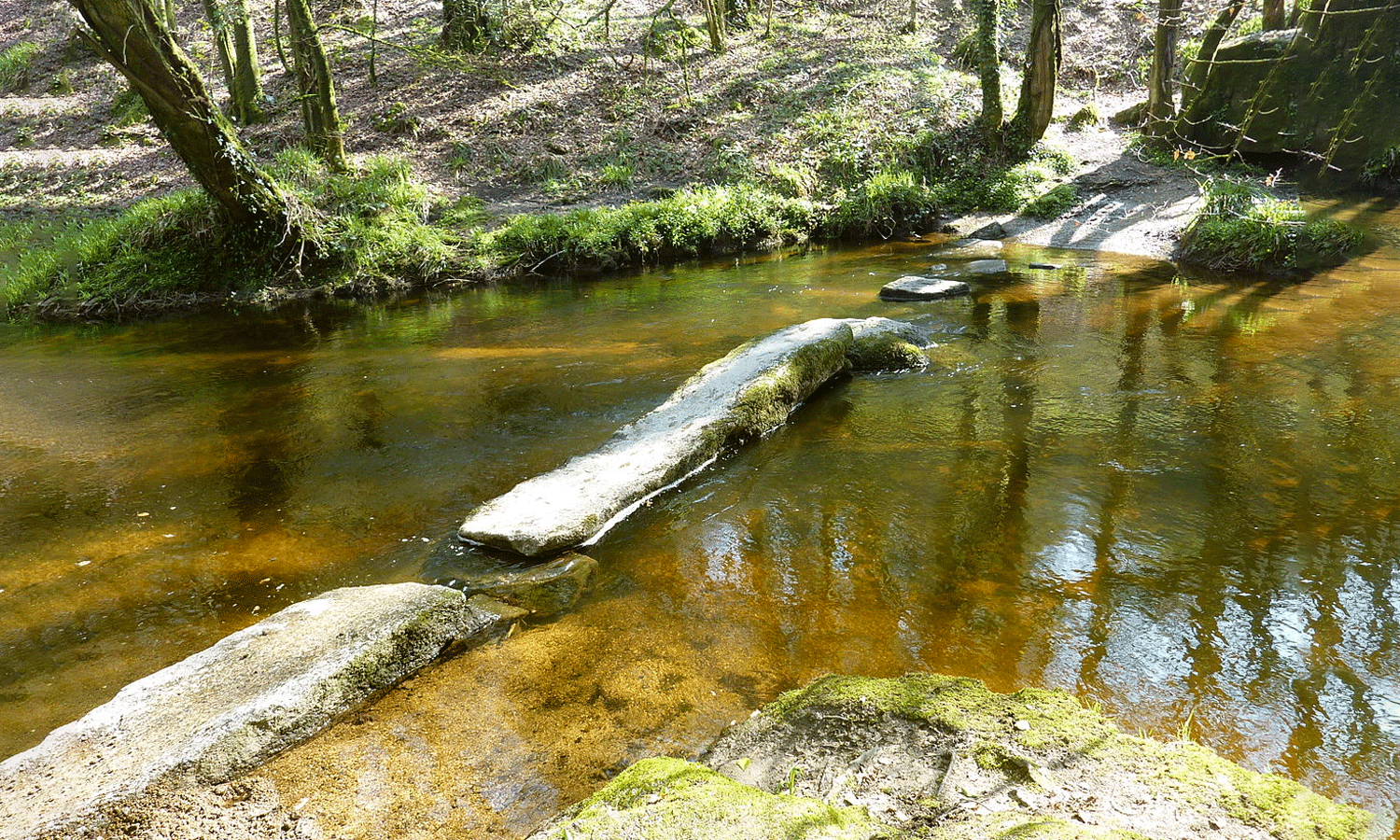

Les pavés du Quai Fernand-Saguet sont encore humides de la nuit. La Marne, lourde et mate, roule lentement entre ses rives hautes, indifférente au siècle. Au-dessus, à peine visible, la rue du Gué aux Aurochs serpente brièvement entre immeubles et maisons basses, et plus haut encore, les immeubles récents, la ville neuve tente d’oublier ce qu’elle recouvre.

Il tient son silex dans sa poche comme on tiendrait une pièce d’identité. Ce n’est plus un objet, mais une preuve.

Un rappel. Une clé

Alors, peu à peu, ses yeux changent. Ou plutôt, quelque chose s’ouvre dans son regard. Ce ne sont plus les gens qu’il voit sur le Quai — joggeurs, promeneurs, sans-abri, livreurs en vélo, familles. C’est ceux qu’ils avaient été. Ou ceux qu’ils sont encore, malgré tout.

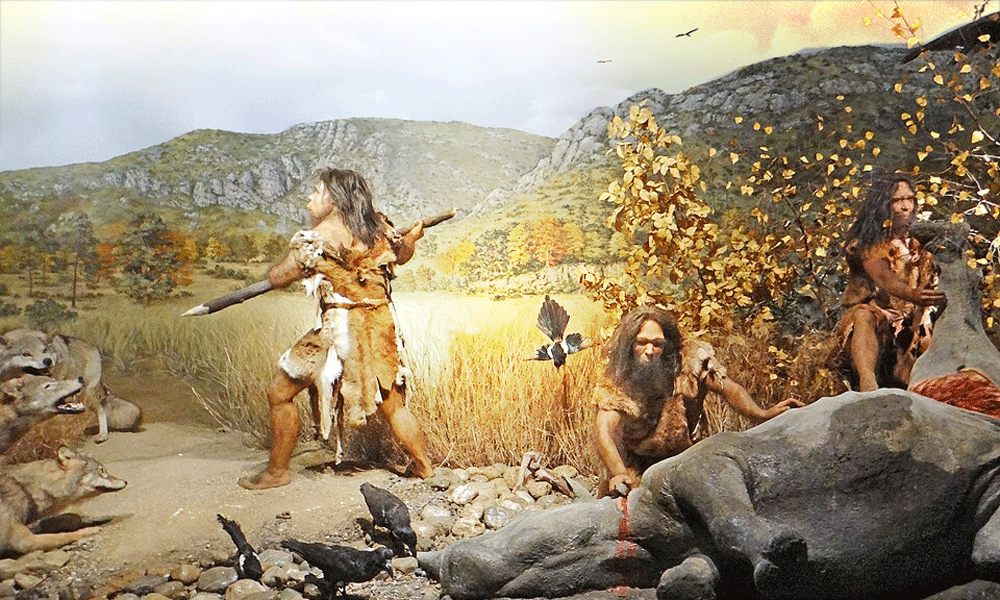

Il y a là, non loin de lui, un jeune homme, au profil presque néandertalien, la nuque puissante, les sourcils bas, qui regarde l’eau avec un calme ancien. Plus loin, une femme d’Afrique orientale, silhouette mince, porte son enfant contre la hanche avec la même aisance qu’aux bords de l’Omo, il y a cent mille ans. Une vieille au dos voûté traîne un caddie d’un pas lent — mais il voit, dans le balancement de ses épaules, les rythmes d’une marche sans fin dans la steppe, le fardeau des migrations.

Ce n’est pas une rêverie, c’est une reconnaissance. Ils sont là. Ils sont revenus.

Ils sont là

Ils ne sont pas nombreux, mais il les distingue. Ceux qui avaient marché depuis les confins de l’Asie, depuis la mer Rouge, depuis les forêts primordiales, ont convergé ici — à cet endroit précis de la plaine alluviale, ce seuil ancien, ce gué toujours vivant.

Certains viennent par hasard, croit-on. Réfugiés. Exilés. Déracinés. Mais le vieux Maisonnaishabitant de maisons Alfort sait maintenant que le hasard, qui n’existe pas, fait très bien les choses. Ces êtres porteurs de lignées oubliées, ne se sont pas perdus en chemin : ils ont suivi un appel. Ils reviennent.

Le hasard n’existe pas. Tout ce qui arrive est voulu.

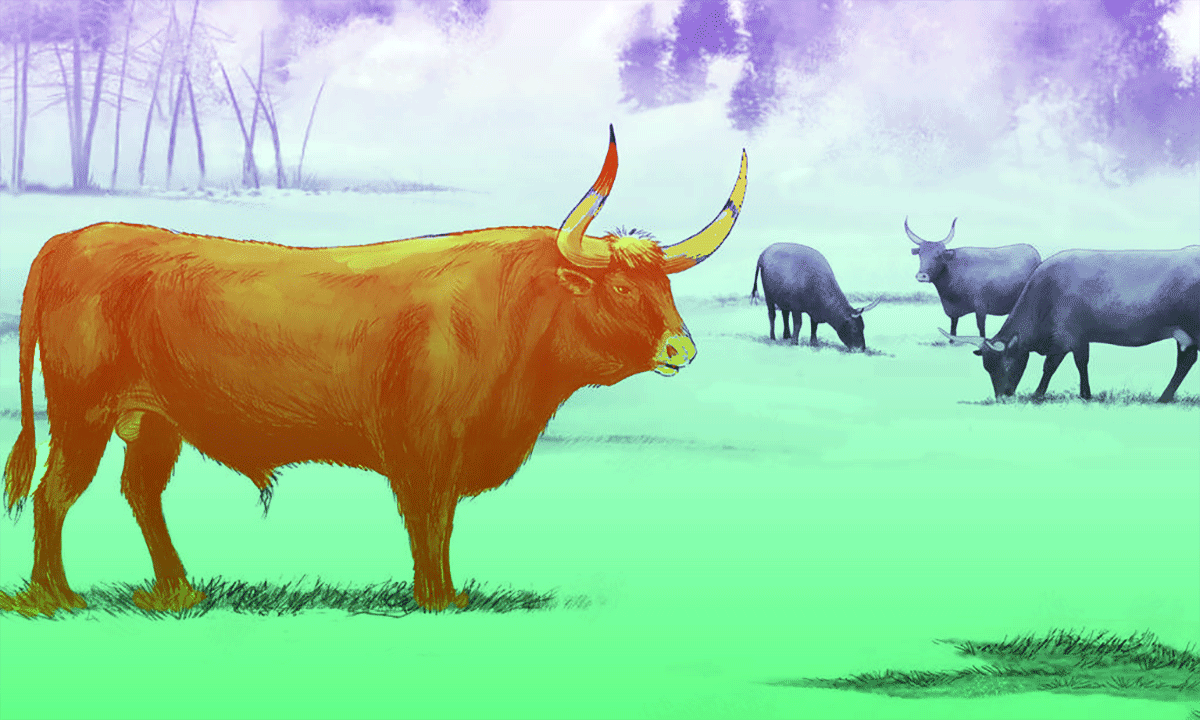

Reviennent là où les aurochs buvaient, là où les chasseurs peignaient leurs mains en négatif sur la paroi d’une falaise disparue. Là où la Marne et la Seine mêlaient leurs eaux pour tracer la voie des tribus.

Il s’arrête. Un enfant, seul, le regarde depuis l’autre rive. Leurs yeux se croisent. Dans ce regard, il n’y a rien de l’enfance contemporaine. Il y a la gravité d’un souvenir trop ancien pour être nommé. Comme s’ils s’étaient déjà vus. Comme si tous deux avaient, un jour, traqué un grand cerf dans la brume.

Et alors

Et alors, le vieux Maisonnais comprend ce que cela annonce. Pas un retour en arrière, pas un recommencement. Mais un réveil. Le sol se souvient. Le temps s’enroule. Ceux qui étaient partis très loin, très longtemps, reviennent à l’origine.

Pourquoi maintenant ? Il ne sait pas. Mais il sait que ce n’est pas une coïncidence. Que la fracture du monde moderne, ses abîmes, ses bruits sans mémoire, ont ouvert une brèche. Et par cette brèche, les veilleurs reviennent.

Il reprend sa marche

Les immeubles vibrent à peine, les réverbères grésillent doucement, mais sous ses pas, il sent le battement des siècles. Il n’était plus seul. D’autres vont se réveiller. D’autres vont se souvenir. Et ce jour-là, peut-être, on entendra de nouveau le grondement des bêtes, non pas dans les rêves, mais dans le réel.

Tandis qu’il poursuit sa marche, quelque chose a changé. Ce n’était ni une lumière nouvelle ni un bruit spectaculaire, mais un silence. Un de ces silences rares, pleins, presque musicaux, que seule la suspension du monde moderne peut offrir. Il s’est produit juste après qu’il a franchi la passerelle de Charentonneau.

Il s’arrête net. Un souffle. Un frémissement dans l’air. Comme si l’espace, l’espace même, se resserrait autour d’un point. Un nouvel assemblage. Il regarde autour de lui, tout semble identique : la rivière, les arbres, le ruban d’asphalte… et pourtant, ça ne l’est pas. Le monde, un instant, retient son souffle.

Alors il voit l’homme

Un inconnu, assis sur un banc de pierre. Pas vieux, pas jeune. Vêtu d’un manteau de laine grossière, bien trop lourd pour la saison, et d’un pantalon indéfinissable — ni moderne, ni ancien : hors du temps. L’homme tient un long bâton, simple, noueux, gravé de signes que le Maisonnaishabitant de maisons Alfort, sans pouvoir les lire, reconnait.

Leurs regards se croisent. Et il n’y a pas de surprise. Ni bonjour. Ni demande.

L’homme du banc dit simplement : « Tu te rappelles. Enfin. »

Le vieux Maisonnais s’assoit, sans un mot. Il tient toujours son silex dans la main, comme une une offrande. L’homme sourit, doucement. Un sourire lent, grave, comme ceux qu’on faisait autour du feu, une fois le cerf partagé. Puis il tend la main vers la sienne, effleure le silex du bout des doigts, et prononce un mot dans une langue que la terre elle-même semble comprendre.

Et dans ce mot

Dans ce mot, le Maisonnais entend l’annonce. Elle n’a pas de forme encore, mais elle était là. Quelque chose va revenir. Pas le passé, pas la préhistoire. Mais l’esprit du commencement. La certitude que l’homme pouvait encore marcher en frère dans le monde, parler aux rivières, honorer les bêtes, se souvenir que le feu est un mystère et non un outil.

L’homme du banc se lève. Il n’est pas seul. D’autres apparaissent maintenant, entre les arbres, sur les berges, dans les reflets de la rivière. Une femme aux cheveux blancs comme la cendre, un garçon à la peau sombre tenant un coquillage dans la main, une vieille silhouette tordue sous une cape de toile. Ils n’ont rien en commun, sinon ceci : ils sont revenus.

Le Maisonnais sent son cœur battre très lentement. Plus de peur. Plus de doute. Il se leva aussi. Le jour avançait. La ville continuait, au loin, son vacarme. Mais là, sur ce quai oublié, les Veilleurs s’étaient rassemblés. Et il comprit que le Gué allait s’ouvrir de nouveau.

« Voir » est une façon particulière de sentir que l’on sait quelque chose sans l’ombre d’un doute.

Il est là

Il est encore là, debout près du banc, lorsque l’enfant reparaît. Il longe la rive, de l’autre côté. Le vieux Maisonnais le reconnait aussitôt. Non par ses vêtements, ni sa silhouette, mais par ce regard — profond, ancien, presque effrayé — qu’il avait croisé plus tôt. Ce regard n’a rien d’un enfant. C’est une attente. Et à cet instant, le temps se plie.

Pas comme dans un rêve, où tout peut arriver, non. Plutôt comme un souvenir qu’on n’a jamais eu mais qu’on porte en soi, incrusté dans les fibres de l’être. Le vieux Maisonnaishabitant de maisons Alfort se voit. Ou plus exactement, il voit celui qu’il a été, il y a cent mille ans ou davantage. Un enfant d’un clan perdu. Un veilleur, déjà.

Il est là, cet enfant. Vêtu de peaux, un collier autour du cou, et surtout, à la main, une chose étrange, belle, brillante comme le givre : un silex unique, poli avec une attention quasi mystique. C’était un outil, mais aussi un symbole. Un objet de transmission. Il le portait ce jour-là, au matin d’une chasse qui tourna mal, lorsque le gué fut pris d’assaut par les bêtes, la peur, le désordre, et qu’un cri dans la brume scella la fin. L’enfant était mort sans avoir pu passer son don.

Et depuis — depuis cent mille ans et davantage — il attend.

Il s’attend.

Le Maisonnaishabitant de maisons Alfort le comprend d’un coup. L’enfant, en revenant, cherche à se rejoindre. Il cherche à réparer la boucle brisée. À enfin donner ce qu’il n’avait pas pu transmettre. Car dans les temps anciens, ne pas transmettre ce que l’on porte, c’était se condamner à errer.

Mais un paradoxe se dresse : ils ne peuvent se rencontrer. Un même être ne peut occuper deux corps au même lieu du monde. La transmission est impossible. Et pourtant, il faut qu’elle ait lieu.

Ce que seul un veilleur

Alors le Maisonnaishabitant de maisons Alfort fait ce que seul un veilleur peut faire. Il se défait de son propre silex. Celui ramassé jadis dans la rue du Gué aux Aurochs.

Il le pose doucement sur un bloc de pierre, là, au bord de l’eau, à l’endroit exact où les lignes de regard se croisent -ce point où le monde bascule entre reflet et réalité. Puis il recule. Il ne faut pas voir, pas interférer. Il faut laisser être.

Et sur l’autre rive, l’enfant s’arrête. Son regard change. Non plus plein d’attente, mais de soulagement. Il a senti. Il court, disparait dans une coulée de lumière, et la vibration dans l’air s’apaise.

Le vieux Maisonnaishabitant de maisons Alfort revient vers la pierre. Le silex n’y est plus. À sa place, le silex de l’enfant et une amulette. Simple, étrange. Faite d’os, de linteaux d’ivoire, d’un anneau d’ambre noirci. Elle vibre dans la paume comme un cœur endormi.

Le don avait eu lieu

Le paradoxe est levé, non par confrontation, mais par confiance. Par écoute des forces plus grandes. Il sait désormais que la boucle n’est pas un piège : c’est un serment.

Et cette amulette, légère et chaude, porte maintenant tout : la mémoire du clan, le silence du gué, le cri dans la brume, et la transmission enfin accomplie.

Il marche sans fin, sans but, l’amulette dans la poche, les doigts parfois refermés autour d’elle comme autour d’un mot sacré qu’on ne prononce pas.

Rien, dans le monde autour de lui, n’a changé. Les voitures passent. Les klaxons. Le cliquetis d’un vélo sur les quais. Le halètement d’un joggeur. Une ville ordinaire, un matin gris d’Ile-de-France.

Mais lui, il sait. Quelque chose a basculé. Ce n’était pas un simple souvenir d’une vie passée.

Ce n’est pas une rêverie sentimentale sur la continuité de l’espèce. C’est une faille ouverte dans le temps — un interstice bref, rarissime, où un être a pu se rencontrer lui-même, à deux extrémités d’une même spirale d’existence, pour accomplir un geste suspendu depuis cent cinquante millénaires.

Et ce geste

Et ce geste — ce don achevé — avait des conséquences immenses. Déchirantes. Transcendantes.

Car le monde actuel, le monde de maintenant, ce monde bruyant, saturé, lancé dans une course stérile, a précisément oublié ce que lui venait de retrouver : le sens de la transmission sacrée.

Les sociétés modernes ont rompu le fil. Les objets, qui se disent connectés, ne sont plus porteurs de mémoire, mais d’usage. Les morts ne veillent plus les vivants, les enfants n’héritent plus que de dettes, les terres ne sont plus foulées que pour être vendues. Et dans cette rupture, quelque chose s’est perdu — non pas la connaissance, mais la justesse.

La rencontre

La rencontre au bord du gué, entre l’enfant d’avant et l’homme d’aujourd’hui, n’était pas qu’une guérison personnelle. C’était un acte de réparation universelle. Une note ré-accordée dans la symphonie de l’espèce.

Et dans cette vibration, d’autres allaient entendre. D’autres porteurs. D’autres veilleurs. D’autres éveillés. Le signal était donné. Et ce signal, ce n’est pas un mot, ni un événement, ni même un miracle. C’est une présence restaurée dans le temps, une ligne réparée entre les vivants d’aujourd’hui et les vivants d’avant, ceux qui savaient marcher sans dominer, parler sans rompre, tuer sans oublier.

L’amulette vibrait, parfois, doucement. Comme si elle émettait quelque chose. Une onde, un appel. Et le vieux Maisonnaishabitant de maisons Alfort, maintenant, comprend ce qu’il doit faire. Non pas sauver le monde, mais rappeler à ceux qui savent qu’ils ont oublié. Il ne serait pas seul, il ne l’a jamais été. Les autres se lèveront.

Le gué avait parlé.

Articles d’Alain Aillet

Le Gué aux Aurochs (2)

L’auroch de certains paléontologistes n’est autre que le bison d’Europe. Un spécialiste élève encore de « vrais » aurochs issus d’une reconstitution.