Chaque matin, aux alentours de neuf heures — une heure ni vraiment matinale ni tout à fait civilisée — il s’installe à la même terrasse, où la chaise en osier a fini par épouser les contours d’un homme qui, désormais, ne se presse plus pour arriver nulle part. Là, il regarde. Ou plutôt : il attend que les souvenirs prennent le pas sur les passants.

Et il voit

Le café est tiède, comme le sont les regrets au fil du temps. Le sucre fond avec une lenteur d’enterrement militaire. Et il voit.

Il voit d’abord son père, vêtu en employé de banque des années soixante, cartable en cuir sous le bras, partant prendre le métro avec une mine d’homme sérieux à qui l’on a confié les clés de la réindustrialisation d’après-guerre.

Puis il voit son grand-père, un peu voûté déjà, avec ce veston qui sent le tabac gris et les pommes de terre tièdes. Il descend vers la ville comme on monte au front, par devoir, en silence.

Il voit aussi sa mère, insaisissable et magnifique, courant derrière un autobus avec l’élégance involontaire des femmes qui ne veulent rien déranger mais dérangent tout quand même.

Moins bruyant

Les époques valsent, se chevauchent dans un désordre très personnel. Le pavillon de banlieue, ce modeste royaume aux murs blêmes et au jardin hésitant, s’impose en toile de fond. Tout est là : le linge aux fenêtres, les volets un peu de travers, la petite haie de laurier, cette survivante buissonneuse qui a vu grandir trois générations et se tait depuis.

Il ne parle pas, il pense. C’est moins bruyant. Il pense que les morts n’ont jamais été aussi présents que depuis qu’il a cessé de courir après les vivants. Il pense que ce petit volume de caféine est peut-être tout ce qu’il reste d’un monde englouti, sauf qu’ici, dans cette réalité-là, on peut y tremper un croissant.

Alors il regarde la haie, comme on salue une vieille dame qui se souvient encore de votre prénom. Et dans ce regard, il y a tout : l’absence, la fidélité, et cette pudeur qui fait toujours passer l’émotion par l’escalier de service.

L’éveil est de vermeil et le silence est d’or.

Ce temps suspendu

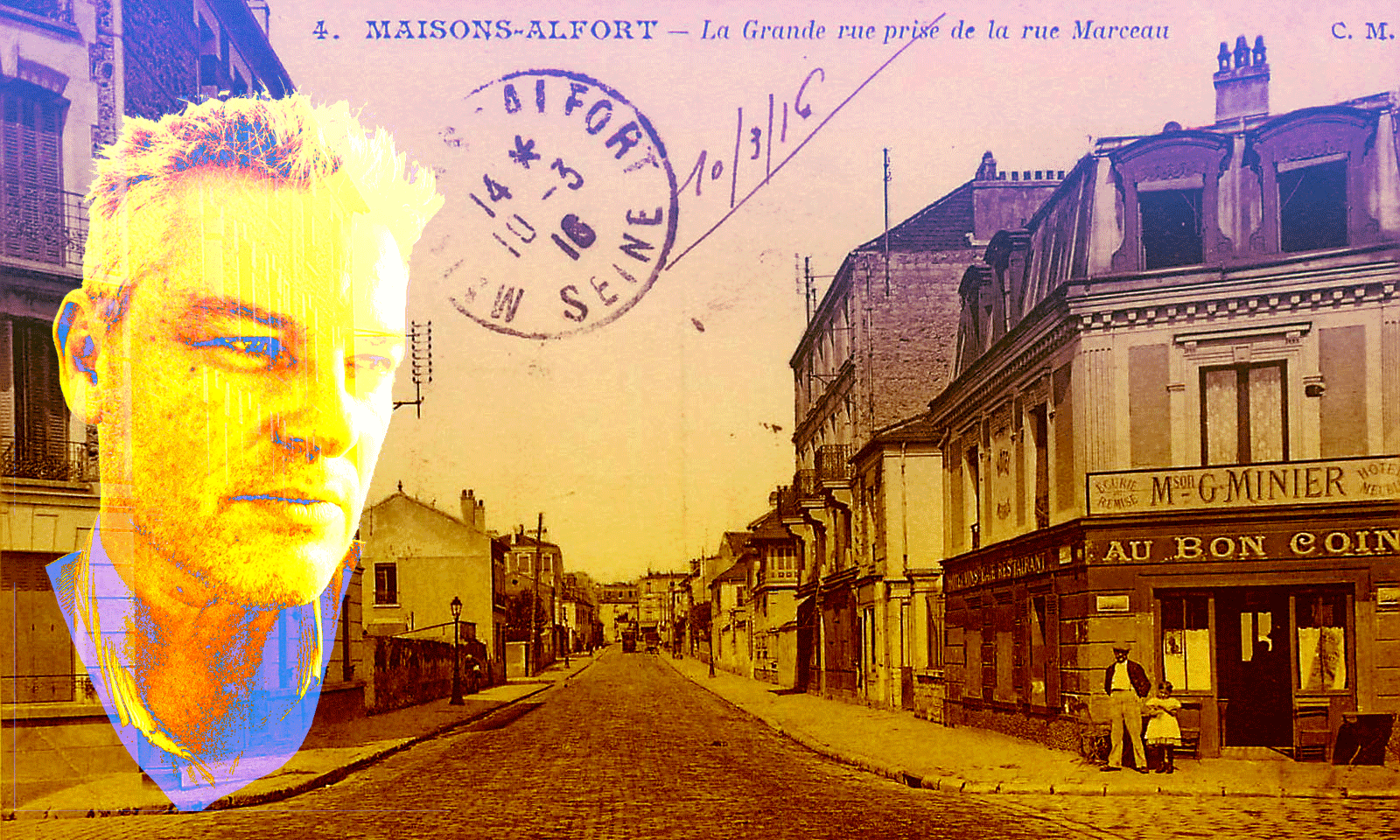

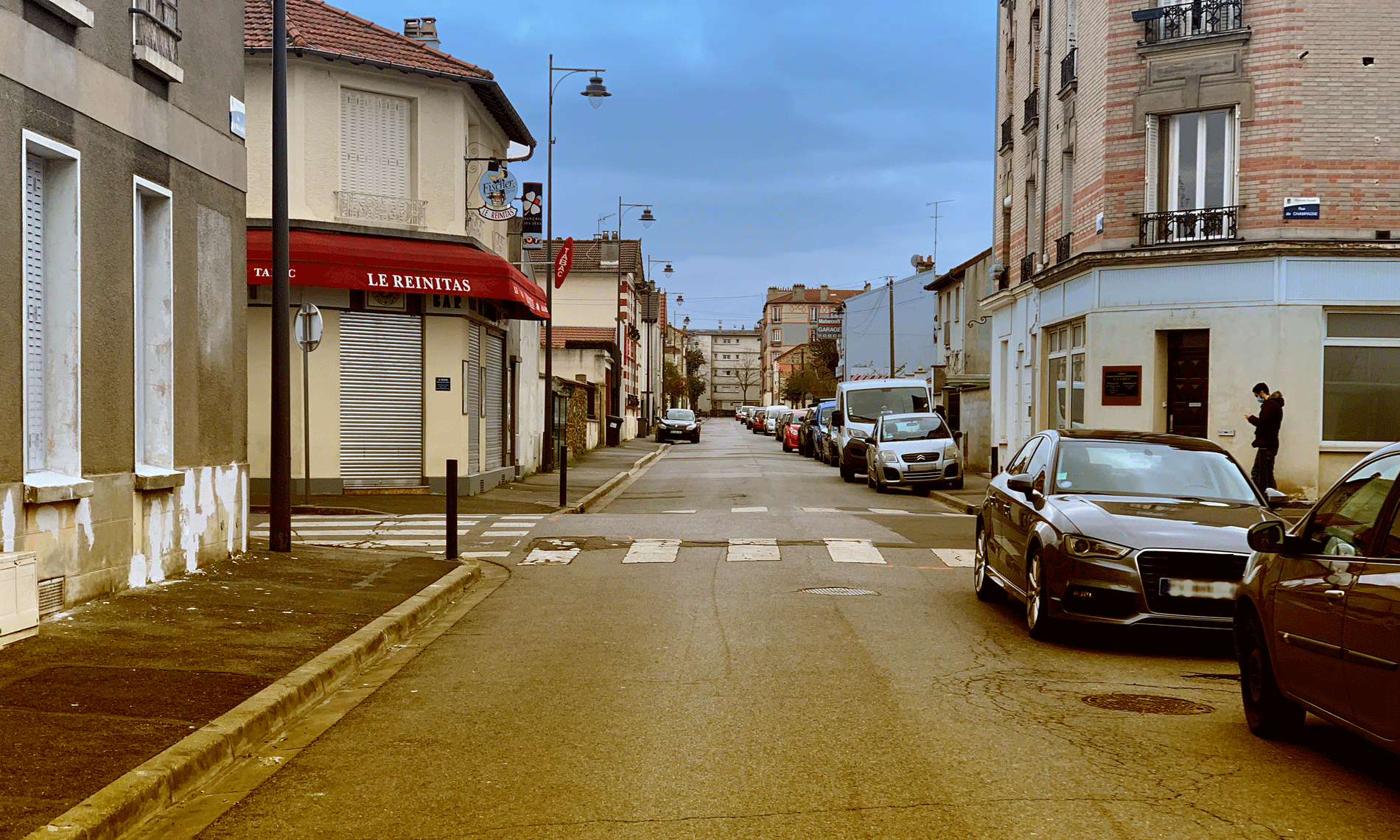

Ce café, il l’a toujours connu. C’est aujourd’hui le Café du Carrefour, mais son nom a changé au gré des gérants. Seule la table du fond, à l’ombre du store fatigué, que les futurs gérants se décideront à ne pas changer non plus, lui est restée fidèle comme un souvenir dont il aurait perdu l’image mais conservé le parfum.

Il commande sans conviction ni indifférence, boit avec lenteur, regarde avec intensité. L’heure n’est souvent à rien, privilège des contemplateurs. Et c’est bien là le luxe suprême que ce temps suspendu, devenu rituel.

Devant lui, la rue s’ébroue, les voitures ronronnent comme des bêtes modernes d’un troupeau sans but. Mais lui, il guette autre chose, il attend. Non pas quelqu’un, mais tous les siens. Et ils viennent, fidèles, ponctuels, assis quelque part dans sa mémoire, toujours prêts à traverser la rue comme on traverse un songe.

Derrière ce petit mur

D’abord son père, avec son manteau discret et sa démarche sportive, le pas décidé de celui qui ne renonce jamais et part gagner la journée comme on partait à la bataille. Il marche sans un mot, mais dans sa silhouette droite, on y lit l’orgueil modeste de celui qui s’est construit seul à force d’honneur.

Puis son grand-père. Il ne l’a connu que vieux et fatigué, l’échine abîmée par deux guerres, la charrue et le travail. Il porte l’odeur de la terre, des caisses en bois, de l’épicerie d’antan. Il porte la moustache à la manière des héros des tranchées, avec une douceur triste dans le regard qui semble dire « On continue, parce qu’il faut ».

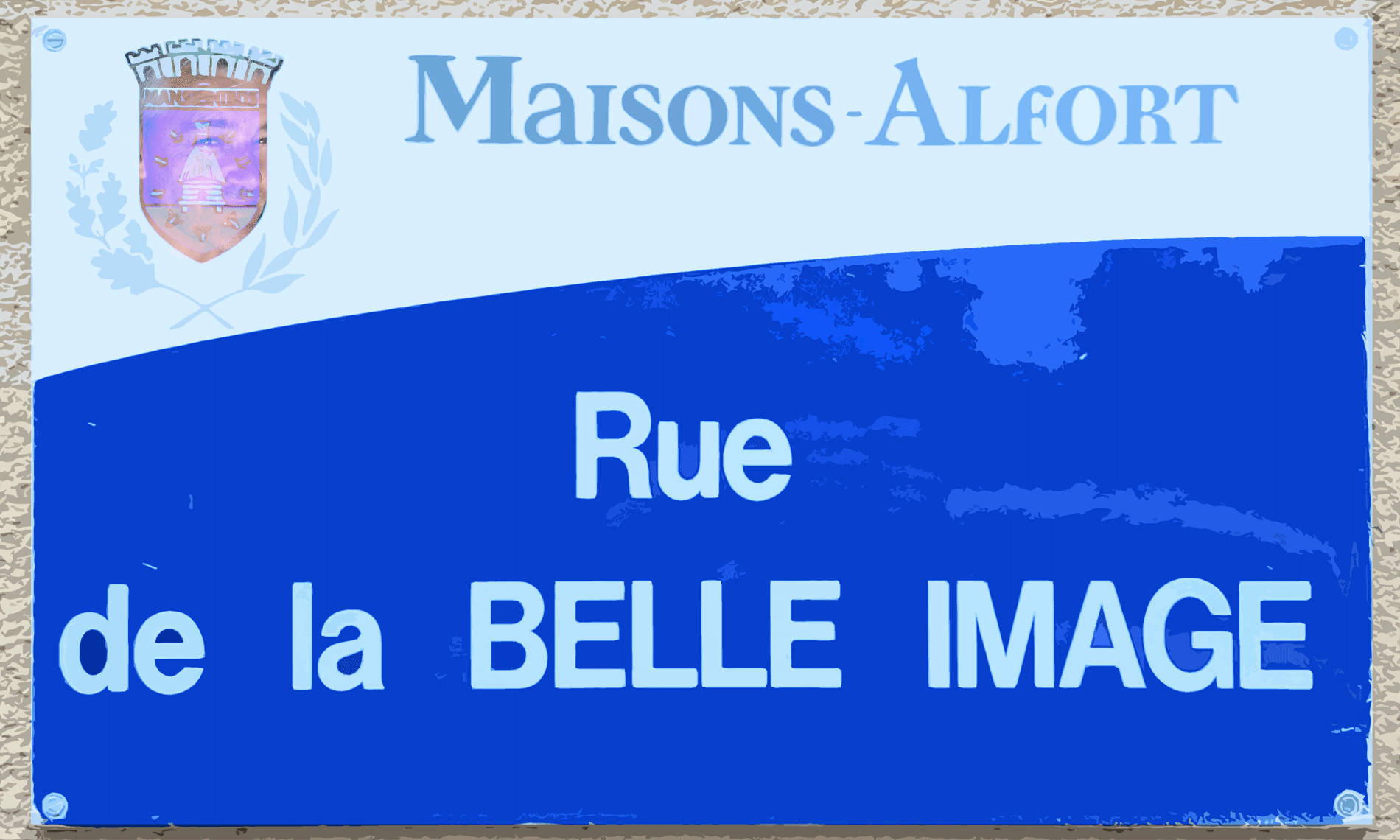

Il ne lui parle pas, il ne le peut pas. Et c’est cela, le plus déchirant. Il voudrait lui dire tout ce que le monde avait oublié, tout ce que lui-même ne comprend plus. Lui demander comment il a tenu, avec ses mains calleuses qui travaillaient le bois comme un orfèvre le diamant, à élever une famille dans un pavillon sans chauffage, planté rue de la Belle-Image, ce nom dérisoire posé comme une ironie sur un quartier où rien, jamais, n’avait été facile.

C’est là, derrière ce petit mur, que ses grands-parents avaient planté cette haie de laurier qui avait résisté à l’hiver 54 et la canicule de 76, aux impôts locaux et aux querelles de voisinage. Elle est toujours là, de nos jours, brave et fidèle, comme une sentinelle végétale chargée de garder le souvenir de ces héros anonymes.

Ce rendez-vous

Et lui, chaque matin, regarde dans cette direction, à travers les gens, les bus, les nouvelles du monde qui lui semblent toutes plus fades et insensées que les silences d’autrefois. Il se souvient de sa mère, élégante même en hâte, et de son grand-père, assis sur un pliant, un œil sur le jardin, l’autre sur le souvenir de la révolte du 17ème régiment d’infanterie, dont il fredonnait souvent la chanson, non par provocation, mais par sensibilité.

Assis et habité, il boit son café sans vraiment s’y intéresser. Le goût n’a pas d’importance, n’en a plus. Ce qui compte, c’est ce rendez-vous. Un rendez-vous muet avec ceux qui n’avaient jamais eu le temps de se poser, et qui, depuis qu’ils étaient partis, venaient un peu se reposer en lui.

Oh mon étoile, toi ma fidèle, quand me donneras-tu enfin rendez-vous moins éphémère, loin de tout, dans ton domaine des certitudes éternelles ?

Il pense souvent que la France a perdu quelque chose de précieux quand elle a gagné le confort. Que dans la lutte de ses anciens, il y avait plus de noblesse que dans tous les débats modernes. Eux au moins, ne disaient rien, mais ils faisaient. Ils avaient vécu l’humiliation de 40, la peur, la faim, l’odeur du charbon froid et la soupe du dimanche, ils n’avaient pas connu le bonheur, mais ils avaient bâti une vie qui tenait debout.

Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire.

Et lui, à cette terrasse, chaque matin, tente de ne pas les laisser tomber. Il ne leur offre rien, sinon sa fidélité. C’est peu, mais c’est ce qu’il a. Et lorsque le soleil vient illuminer la haie de laurier de la rue de la Belle-Image, il se surprend parfois à penser qu’il ne reste plus que cela, une lumière fragile sur des choses disparues.

Mais cela suffit à faire battre son cœur. Pour aujourd’hui. Et pour hier.

Rue de la Belle-Image

Il y avait parfois, dans l’air du matin, un tremblement léger, comme un rideau qu’on soulève sans y toucher. Alors, tout se brouillait un peu, pas suffisamment pour que les gens autour s’en aperçoivent — il faut avoir de la nostalgie fine pour remarquer ce genre de chose.

La Poste par exemple, n’était plus ce bâtiment vitré et sinistre avec ses machines jaunes à affranchir. Non. Elle redevenait le petit bureau d’angle avec ses guichets en bois derrière lesquels officiait un homme chauve et bourru, qui appelait tout le monde « mon p’tit gars » ou « ma belle ». Le café lui-même, dans ces instants-là, reprenait ses rideaux rouges et sa patronne en blouse à fleurs, qui versait le calva dans le café sans demander si c’était pour noyer le chagrin ou juste réchauffer les artères.

Et surtout, rue de la Belle-Image, le pavillon était là. Entier. Intact. Avec ses tuiles brunes, ses volets peints à la main, le linge suspendu comme un drapeau de fortune entre deux années difficiles. La haie de laurier ne bordait plus un couloir large, empierré, mais un jardin qu’on venait de bêcher. On entendait un poste grésiller à l’étage — Radio-Luxembourg sans doute — et une odeur de soupe aux poireaux glissait par la fenêtre entrouverte.

Le plus bouleversant, c’est que ses grands-parents y étaient toujours. Pas dans le souvenir. Dans la lumière. Dans le silence. Dans cette étrange surimpression du réel où les morts font semblant de vivre encore parce que personne n’a pensé à les détromper.

Les garder vivants

Il les voyait : son grand-père, les mains enfoncées dans les poches d’un pantalon élimé, sortait dans le jardin, pestant à demi-voix contre les pigeons qui lorgnaient les salades. Il avait cette manière de marcher à petits pas raides et saccadés, comme pour s’économiser, lui qui n’avait jamais su ce que signifiait « repos ».

Sa grand-mère, elle, ouvrait les volets. Elle avait une coquetterie d’avant-guerre, des châles qu’elle portait au moindre souffle même en été, et la voix chaude et calme d’une femme qu’on n’a jamais vraiment écoutée mais qui a tout vu.

Lui, à sa terrasse, se retenait de lever la main. De les appeler. Il savait que s’il brisait le sort, tout s’évanouirait. Et puis… que leur aurait-il dit ? Que le monde avait changé, et pas pour le mieux ? Que les pavillons avaient été rasés non loin pour construire du collectif et condamner les jardins ? Qu’on avait troqué la dignité contre le confort et la parole contre l’opinion ?

Non. Mieux valait les regarder, les garder vivants dans cette buée du matin, comme des acteurs d’un film qu’on est seul à revoir chaque jour. Il avait appris à se taire, à être ce témoin impuissant et fidèle, qui ne participe plus à rien, sauf à cette étrange veillée sans fin.

Et parfois, dans les reflets de la vitre du café, il surprenait son propre visage, flou, vieilli, étonné. Il se demandait alors s’il n’était pas, lui aussi, devenu un souvenir en avance. Un de ces fantômes modernes que personne ne remarque, parce qu’il boit son café, paie l’addition et s’efface.

Mais tant qu’il y aurait la haie, tant qu’il y aurait la rue de la Belle-Image, tant qu’il y aurait ce rendez-vous avec l’impossible, il continuerait. Parce qu’il n’y a pas de plus beau devoir que de regarder vivre ceux que le monde a oubliés.

Le dernier témoin

Un matin, le soleil jouait à saute-nuages, et le café s’était peuplé sans prévenir d’un bruit nouveau : celui des cartes battues, des voix rauques qui disputaient sans acrimonie, comme si perdre une partie faisait partie du charme de la vie. Ils étaient quatre, des vieux gaillards comme il n’en pousse plus, le genre à dire « Bon Dieu » toutes les deux phrases et à porter encore une casquette, même à l’intérieur.

L’un deux, plus voûté peut-être, au regard bleu lavé d’usure mais pas d’oubli, leva la tête entre deux pensées et laissa tomber d’un ton à peine plus fort qu’un soupir : « Me rappelle… Dans les années cinquante, y avait un type dans le coin… Le vieux René. Un sacré bonhomme ».

Il n’eut pas besoin de tendre l’oreille. À ce prénom-là, à cette voix-là, tout son corps s’était tendu comme un chien qui reconnaît le pas d’un maître disparu.

–Ah oui, fit un autre, celui qui avait bricolé une serre dans son jardin, avec des vitres d’épicerie ?

–C’est lui. Ici, rue de la Belle-Image, à deux pas, ça me revient. Une de celles en face je crois. Il en disait pas long, mais il aurait pu tenir tout un quartier avec un regard. Quand mon père était tombé malade, c’est René qui venait chaque matin nous porter du lait, discrètement, sans un mot. Des types comme ça, y’en a plus.

Respect

Ils opinèrent, en silence cette fois. Une sorte de respect s’était imposé. Le vieux continua :

« Il m’avait appris à affûter une lame, à biner la terre sans la fatiguer. Il disait : On ne travaille pas contre, on travaille avec. J’avais douze ans. C’est pas le genre de choses qu’on oublie. »

Il baissa les yeux, soudain très loin. Les cartes furent oubliées. Il y eut un battement, une suspension du monde. Comme un vieux disque qui saute mais que personne ne veut remettre en place.

Lui, à sa table, sentit monter une émotion muette, quelque chose de chaud et de noueux dans la poitrine. Il n’avait jamais entendu quelqu’un parler ainsi de son grand-père. Pas même dans sa famille. Le vieux René, pour lui, c’était l’homme silencieux du jardin, dont il savait tout de même qu’il était au front à Verdun mais en tant qu’infirmier pour ne pas lever une arme sur un homme. C’était l’ombre du dimanche après-midi, le regard qui disait « courage » sans y croire tout à fait.

Et là, dans la bouche d’un inconnu, il redevenait lumineux, utile, admirable, plus vrai que dans les souvenirs. Il ne dit rien. Il ne se leva pas. Il ne s’immisça pas dans l’instant, il ne s’en sentait pas le droit. C’était un miracle en train de se produire — et les miracles ne supportent pas qu’on les touche.

Il n’y a que deux façons de vivre sa vie : faire comme si rien n’était un miracle, ou faire comme si tout en était un.

Un petit éclair tranquille

Mais quand, une heure plus tard, il régla son café et qu’il passa devant la table des joueurs, son regard croisa celui du vieux. Ce fut bref, sans un mot. Et pourtant, quelque chose se passa. Un petit éclair tranquille. Une reconnaissance.

Le vieux plissa les yeux, pencha la tête légèrement sur le côté, comme pour dire : Je sais. Et lui, sans répondre, inclina la sienne, comme pour avouer : Merci !

Puis il sortit, les mains dans les poches, un peu plus droit qu’à l’ordinaire. La rue de la Belle-Image n’avait pas bougé. Le monde moderne pouvait bien galoper autour, il y avait au moins une chose qui tenait encore debout : la trace des hommes justes.

Il rentra ce jour-là sans s’arrêter, sans regarder autour de lui. Il n’y avait plus rien à guetter, ni à espérer. Pas de silhouette surgie du passé, pas de portail qui grince. Pourtant, jamais il ne s’était senti aussi proche de ceux qui l’avaient précédé. Comme si un cercle s’était refermé, sans bruit, autour de la petite haie de laurier, de la terrasse de café, de la parole d’un vieillard.

Comme un soleil oublié

Il comprit, en traversant la rue, que le temps n’efface rien : il recouvre. Comme un vieux manteau qu’on jette sur une chaise, et dont on retrouve un jour la chaleur. Ce matin-là, dans un coin de banlieue où personne ne pense plus à rien d’important, il avait vu la mémoire se lever comme un soleil oublié.

Il ne savait pas ce qu’il laisserait, lui. Pas de serre bricolée, pas de lait livré en douce, pas de regard capable d’apaiser un monde. Mais peut-être qu’un jour, un autre vieux monsieur parlerait à voix basse dans un café en chantier. Peut-être que quelqu’un dirait : « Je me souviens de lui. Il ne disait pas grand-chose, mais on sentait que ça comptait ».

Peut-être n’est-il pas nécessaire d’avoir un vécu immense. Il suffit d’avoir aimé ceux qui l’ont eu. Et de ne jamais cesser de les regarder vivre, même longtemps après. Il pensa à son grand-père, à ses mains usées, à ses silences lourds de dignité.

Et pour la première fois, il sourit sans tristesse. Parce qu’il savait, désormais, que ces choses-là ne meurent jamais vraiment. Tant qu’on revient, chaque matin, s’asseoir à leur place…

Articles d’Alain Aillet

La langue d’or

Déchiffrer les hiéroglyphes

Les sons et les langues

Planète Babel

Le langage archétypal

La planète E

Odieux Odin, effrayante Freya

De Tautavel à Bozouls

Pour l’éternité

Les Fils de la Lumière

Pech Merle

Le Gué aux Aurochs (1)

Le Gué aux Aurochs 2

Au café des Immortels